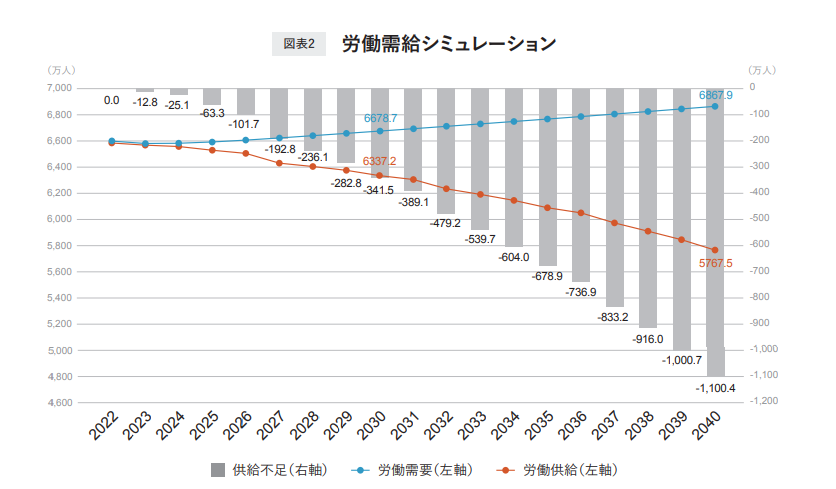

2023年3月、リクルートワークス研究所が発表したレポート『未来予測2040 労働供給制約社会がやってくる』。この報告書は、日本の労働市場における今後の構造的な変化を明らかにし、企業関係者の間に大きな衝撃を与えました。レポートの中では、「2040年には全国で約1,100万人の働き手が不足する」という、極めて深刻な未来予測が示されています。

これは決して一部の業種や都市部だけの問題ではありません。全国的かつ全産業的な影響が想定されており、特に中小企業にとっては生き残りをかけた“人材獲得競争”の時代が訪れようとしています。

少子高齢化はすでに進行中であり、これまで通りのやり方で人材を採用し、育成し、定着させることはますます困難になります。特に、採用業務が専任ではなく「片手間」で行われがちな中小企業では、この問題にどう立ち向かうべきか、早急な対応が求められています。

本記事では、2040年の労働供給不足問題を起点に、地域別・業界別の実態、そして企業が今から取り組むべき採用戦略について解説します。

「なんとなく人が採れない」では済まされない時代の採用課題に、共に向き合っていきましょう。

2040年に起こる「労働供給ショック」とは

日本はすでに「人口減少社会」に突入しています。総務省統計局のデータによると、2020年の国勢調査時点で日本の総人口は1億2,622万人でしたが、2040年には1億1,000万人台にまで減少する見込みです。

出典:リクルートワークス研究所 Works Report 2023

「未来予測 2040 労働供給制約社会がやってくる」 P.4

この人口減少のうち、最も深刻なのが「生産年齢人口(15〜64歳)」の減少です。生産年齢人口の割合は、1995年の69.5%から、2040年にはおよそ58%にまで低下する見通しです。

つまり、日本社会全体が「働ける人がいない」状態になっていくのです。

この背景には、主に以下の3つの要因があります。

- 団塊世代・団塊ジュニア世代の引退

現在50代前半の団塊ジュニア世代が60代に突入する2027年以降、引退や時短勤務の増加により、労働参加者が一気に減少します。

これにより、技術継承やマネジメント層の不足が一気に進み、企業に大きな空洞が生まれます。 - 若年層の出生数減少(いわゆる“少子化”)

出生数は50年で約3分の1に減り、2040年に社会に出てくる若年層は著しく少なくなります。企業は採用したくても「そもそも人がいない」時代に突入しています。 - 働ける年齢層の「非労働化」(働く意欲や環境がない)

育児・介護・メンタル不調などで、働けるはずの人が働けない“非労働化”が拡大中です。働く意欲や機会を失った層の増加により、労働供給はさらに深刻化しています。

また、加えてリクルートワークス研究所のレポートでは、以下のような予測もされています。

・2027年を境に、労働供給の急激な減少が始まる

・特に地方圏・中小企業において、深刻な人手不足が顕在化する

・単純労働職種を中心に「求人を出しても応募がない」現象が一般化する

このような未来において、企業はただ「採用する」のではなく、「どうやって人材に選ばれるか」を真剣に考える必要があります。

地域・業界別にみる「人材不足」の実態

2040年にかけて人材が不足するという問題は、地域や業種によってその深刻さに違いがあります。ここでは、リクルートワークス研究所のデータや厚生労働省の労働経済白書などをもとに、地域・業界ごとの状況を解説します。

- 地域別:特に深刻な“人材流出エリア”

日本の地方都市や農村部では、すでに「若者がいない」「後継者がいない」という声が上がっています。

・東北地方(秋田県・青森県・岩手県など)

└高校卒業後に多くの若者が都市部へ進学・就職。

高齢化率も全国平均より高く、地域経済の担い手が不足。

・四国地方(高知県・徳島県など)

└人口流出率が高く、一次産業の担い手が高齢化している。

・九州の離島地域(鹿児島県・長崎県など)

└物理的アクセスの不便さから、若者の定住が難しい。

一方、都市部であっても安心できません。

・東京都

└相対的に人口は維持されるが、特定職種(介護・物流・建設など)は慢性的な人手不足。

・工業都市(大阪府・愛知県など)

└製造業を支える技能人材の確保が課題。

- 業界別:現場職を中心に進む“空洞化”

人材不足の影響は、すべての業界に及びます。

特に以下の業界では「採用できない」→「事業縮小」という連鎖がすでに始まっています。

・介護・福祉

└高齢者人口が増加する一方、現場で働く人材は不足。

身体的・精神的負担の大きさがネック。

・建設業

└インフラ老朽化対策の需要増加に対し、職人の高齢化・若者離れが進行中。

・製造業

└高度な技能を持つ中堅層の退職が相次ぎ、技術継承が難航。

・物流・運送業

└EC需要の拡大で配送件数は増えるが、ドライバーは不足。

・外食・小売業

└低賃金・不規則勤務が敬遠され、若年層の応募が減少。

これらの業種に共通しているのは、「代替が効きにくい人間労働」が前提であることです。

つまり、AIや自動化技術が進んでも、完全に置き換えることが難しい領域であるため、人材確保が企業の死活問題になるのです。

企業が今すぐ取り組むべき「採用力強化策」

生き抜くためには、単なる求人掲載では不十分です。企業が「選ばれる会社」になるための戦略を7つの視点から紹介します。

①離職率の低下=最も効率的な採用戦略

採用コストを抑える最も確実な方法は、既存社員の定着率を高めることです。定着率向上は企業文化の改善にもつながり、採用広報の魅力にも直結します。

・定期的なキャリア面談

・働き方の柔軟性(テレワーク、副業、週休3日など)

・心理的安全性の醸成

②採用チャネルの最適化

ハローワークや求人媒体だけでなく、SNS採用、リファラル(社員紹介)、ダイレクトリクルーティングなど、ターゲットごとにチャネルを使い分ける必要があります。

・学生向けにはインターンや職業体験イベント

・主婦層向けには地域のママ向けコミュニティと連携

③多様な人材の受け入れ体制づくり

・外国人雇用における就労支援と社内サポート

・高齢者の時短雇用やスキルシェア

・育児・介護と両立しやすい職場づくり

④魅力の言語化と可視化

・自社の強み・文化・人材像を言語化した“採用ピッチ資料”を作成

・求職者が共感しやすいストーリー性のある採用サイト作り

・社員インタビューや職場風景をSNSやYouTubeで発信

⑤採用業務のIT化・自動化

・Googleフォーム+スプレッドシートによる応募管理から、ATS(採用管理ツール)導入へ

・面接予約自動化・選考進捗の一元管理

⑥採用を“経営”として捉える

・月次のKPI設定(応募数、面接率、内定率、定着率)

・採用担当者が経営会議に参加し、戦略議論の場に入る

⑦外部リソースとの連携

・地元商工会議所や自治体の採用支援制度の活用

・採用代行やRPOとの連携でリソース不足を補完

採用は「短期戦」ではなく「企業の未来戦略」

「採用に力を入れる余裕がない」「時間がない」という声も聞かれますが、2040年問題を前に、“待ったなし”の状況であることを認識する必要があります。

「採用活動」は経費や負担と捉えられがちです。しかし、それは大きな誤解です。

採用とは単なる人材確保ではなく、売上と同じくらい重要な「未来への投資」です。人がいなければ、仕事はまわらず、売上も立ちません。

今後の採用は、以下のように変化します。

・求人広告を出せば応募が来る時代 → 会社が“求職者に選ばれる時代”

・スキルや経歴で選ぶ採用 → 人柄や価値観で選ぶ「ポテンシャル採用」へ

・採用コストを抑える発想 → 投資と捉え、採った後の活躍支援を重視

このような採用観の転換には、経営層の理解と覚悟が不可欠です。

採用活動を「企業の未来をつくる最重要戦略」として捉え、日常的に取り組む体制づくりが急務となります。

まとめ

本記事で紹介した通り、2040年に向けた人材不足の問題は、すでに始まっています。特に中小企業にとっては、“今いる人を辞めさせない”こと、そして“これから人を採れる体制を整える”ことが重要な経営課題です。

これからの時代、採用とは「一部の人事の仕事」ではなく、「全社で取り組む未来づくり」です。会社のビジョンや文化に共感してくれる人を見つけ、その人が長く働き続けられるように支援する。これこそが、労働人口が減る社会で生き残るための唯一の道です。

「必要になってから動く」のではなく、「今から始めておく」こと。

それが10年後の差を生む最大の要因になります。

人材不足という喫緊の課題に対し、最適な「採用力」を構築するための支援をいたします。

「採用力」強化に向けた具体的な戦略や施策について、ぜひ一度ご相談ください。

出典:

https://www.works-i.com/research/report/forecast2040.html

https://www.mhlw.go.jp/content/12602000/001240687.pdf

https://www.jil.go.jp/institute/siryo/2024/284.html