日本は世界有数の地震多発国であり、首都直下地震や南海トラフ巨大地震といった未曾有のリスクが常に指摘されています。地震は発生の正確な予測が難しく、突発的に企業活動を直撃します。従業員の安全を守ることは当然の責務ですが、法人向けビジネスを展開する企業にとっては「取引先や顧客への供給責任を果たし続けられるか」という視点も欠かせません。社会的信用を維持するためにも、企業にとっての地震対策は「守りの施策」ではなく「攻めの経営戦略」の一部と捉える必要があります。本記事では、企業が実践すべき具体的な地震対策や国内外の事例、さらに失敗から学ぶべきポイントを整理し、自社に合った実践のヒントを提供します。

地震大国・日本における企業のリスク意識

日本では年間1500件以上の有感地震が発生しており、地震の発生頻度と規模は他国と比べても際立っています。政府機関や研究者も「正確な地震予測は現状では不可能」と明言しており、不意の災害が企業活動を直撃する可能性は常に存在します。これまで多くの企業は大きな被害を経験してからようやくBCP(事業継続計画)や防災マニュアルの整備に着手する傾向がありました。しかし実際には、発災後に準備を進めても間に合わないことがほとんどです。社員の安全確保やデータ保全、取引先への供給継続など、緊急時に求められる判断と行動は即時性が求められるため、平時からの備えが企業価値の維持に直結します。特に法人向けサービスや製品を提供する企業にとっては、供給が滞れば取引先にも連鎖的な影響が及ぶため、「地震対策=取引先への信頼保証」にもつながるのです。

企業が取り組むべき地震対策と具体事例

企業の地震対策は多面的であり、単なるマニュアル作成にとどまりません。その中核を担うのがBCP(事業継続計画)の策定です。重要業務を特定し、復旧に要する時間を定め、代替手段を準備することは、いざというときの混乱を最小限に抑えるために欠かせません。さらに、BCPを紙面で終わらせず、全社的に共有し、部門ごとに落とし込むことで初めて実効性を持ちます。

また、従業員の安否確認体制も地震対策の柱です。発災時には電話回線が混雑するため、メールや専用アプリ、社内ポータルなど複数の手段を組み合わせることが求められます。実際に災害が起きた際、「誰がどこにいるのか」「無事なのか」を即時に把握できるか否かが、その後の業務継続を大きく左右します。

物理的なオフィス環境の耐震性も軽視できません。書棚やサーバーラックの固定、ガラスへの飛散防止フィルムの貼付、非常用発電機や飲食物・医療品の備蓄は基本中の基本です。特にサーバーや通信設備の停止は、法人企業にとって取引に致命的な影響を及ぼすため、クラウド環境や遠隔バックアップの整備も並行して進めていくと良いでしょう。

さらに忘れてはならないのが実践的な訓練です。訓練は形だけの避難ではなく、夜間や休日に発生した場合、火災や津波を伴う複合災害を想定したものが効果的です。従業員一人ひとりが臨機応変に対応できるよう、複数のシナリオを繰り返し経験することで、マニュアルを超えた「想定外対応力」が身に付きます。こうした地道な取り組みが、企業の地震対策を「形骸化した文書」から「生きた仕組み」へと変えていくのです。

ケーススタディ:先進企業の取り組みから学ぶ

具体的な企業の取り組み事例を見てみると、その重要性が一層浮かび上がります。例えば森ビルは、従来の「逃げ出す街」から「逃げ込める街」への発想転換を進め、都市インフラやオフィスビルの耐震強化、備蓄体制を整備しました。これは自社社員のみならず、地域住民や来訪者をも含めた広域的な防災拠点の役割を担うものです。

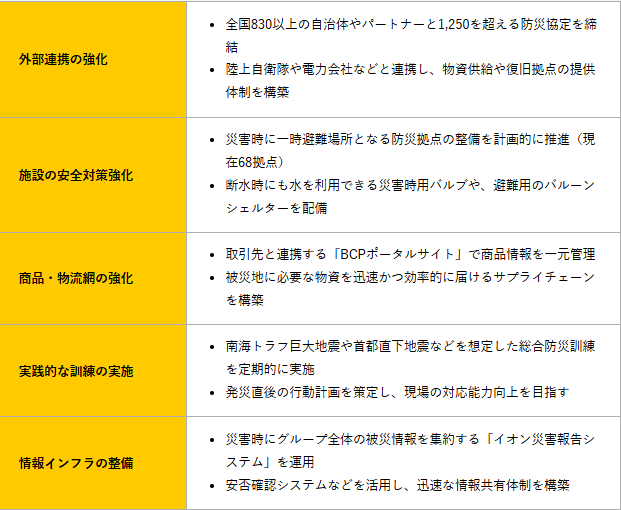

またイオングループは、災害発生時に地域のライフラインを支える存在であることを自覚し、BCMプロジェクトを推進しました。自治体との連携や災害報告システムの導入、各店舗の防災拠点化などにより、発災直後から地域社会を支援する体制を整えています。このように企業の防災力は、事業継続のみならず社会的責任を果たす基盤ともなり得るのです。

参照元:イオングループ「イオンの防災~みんなでつくる、あんしんみらい」

中小企業の例として、宮城県の白謙蒲鉾店は現場の声を重視した訓練を実践しています。複合的な被災シナリオを取り入れ、従業員がその場で判断する「五感訓練」を重ねることで、想定外への対応力を高めました。その結果、BCPが単なる紙の計画ではなく、現場に根付いた文化として定着したのです。こうした取り組みは、従業員の安心感や採用面での企業ブランド強化にもつながっています。

注意すべき失敗パターンとその回避策

一方で、企業の地震対策には陥りやすい落とし穴も存在します。最も多いのは「マニュアルを作成して終わり」というケースです。せっかくのBCPも、従業員が内容を理解していなければ実際には機能しません。定期的な訓練やクイズ形式の確認を通じて、日常業務に組み込む必要があります。また、備蓄品の期限切れや数量不足といった管理不備も頻発します。これを防ぐには、防災の日など特定のタイミングで必ずチェックする仕組みを導入することが効果的です。さらに、安否確認システムを導入しても情報更新や操作訓練を怠れば、いざという時に機能しません。定期的なテスト配信や情報メンテナンスを徹底することで、想定外の事態に強い企業体制を築くことができます。

まとめ

地震対策は大企業だけのテーマではなく、すべての法人企業に求められる社会的責任です。まずは自社にとっての最優先課題を洗い出し、リスクを見える化することから始めましょう。BCPの骨子を固め、緊急連絡体制を整え、定期的な訓練を重ねることで、少しずつ対策を実効性のある仕組みに育てていけます。大切なのは「完璧な計画」ではなく「行動の積み重ね」です。従業員の安全と事業継続を両立するために、企業向けの地震対策の第一歩を踏み出しましょう。

さらに、企業における地震対策は、単なるリスク管理ではなく、社会的責任や競争力を左右する経営課題です。近年は、取引先や株主から「防災力」を評価項目として問われる場面も増えており、対策を怠ることは事業機会の損失に直結します。従業員やその家族にとっても「安心して働ける環境かどうか」は就業先を選ぶ基準のひとつです。防災への投資は企業価値を守るだけでなく、人材確保やブランド強化につながる「攻めの戦略」として位置づけることが重要です。

また、地震対策を積極的に社外へ発信することは、企業ブランドの差別化にもつながります。取引先や顧客に対し「災害に強い企業である」という安心感を提供できれば、新規契約の獲得や長期的な関係構築にも寄与します。さらに、株主や投資家にとっても防災体制はリスクマネジメント評価の一部であり、安定した経営基盤を示すことができます。つまり、地震対策はリスク低減だけでなく、成長機会を広げる経営資源と捉えることができるでしょう。

さらに、地震対策を単なる社内活動にとどめず、取引先や地域社会と連携して進めることも重要です。例えば、サプライチェーン全体で防災訓練を共有したり、自治体との協定を結んで避難所の運営に協力したりする企業も増えています。こうした取り組みは、災害時の混乱を減らすだけでなく、平常時からの信頼関係を深め、ビジネスの持続可能性を高める効果を持ちます。つまり、企業の地震対策は「社内の安全確保」から「社会全体の防災力強化」へと広がりを見せており、この視点を取り入れることで他社との差別化や新たな価値創出にもつながるのです。

参照:

https://www.kentem.jp/blog/disaster-corporate-case-study/?utm_source=chatgpt.comhttps://bosai-times.anpikakunin.com/case-studies-japan/?utm_source=chatgpt.com

https://kyoujinnka.smrj.go.jp/knowhow/earthquake/?utm_source=chatgpt.com